この記事を最後まで読んでもらえると、次のことがわかります。

某管理釣り場

某管理釣り場この記事を最後まで読んでもらえると、次のことがわかります。

今日は日陰沢を釣る予定だったが、日陰は雪が深く、e-MTBでも進むことができない。

遭難回避?安全第一?でe-MTBで行けるところまで行き、そこから入渓して釣り上がることにした。

春間近のの林道は落石、倒木・・・・障害物がたくさんだ。

おまけに、ワダチは凍っていて、e-MTBは滑る滑る。

転倒はしなかったが、徐行・・・・・それでも歩くより早い!

水面が凍ってなく、流れが若干遅い、スネ水深のポイントを狙う。

1月釣行と同じくヤマメはペアで水底付近にいることが多い。

気温が氷点下を脱したものの水温0℃・・・・反応は少ない。

入渓直後、カワガラスが出迎えてくれた。

「虫が出ている!?」っと思ったが、確認できたのは蛾1匹、ミッジ少々。

虫が出たというには・・・・(泣)。

しかし、久しぶりに渓流で虫を見たことに春を感じる。

昨日とは明らかに反応が多く、特にチビヤマメの動きが活発になった。

僕は、多くの虫を確認できなかったが、

ことから虫は多く出ている・・・・はず。

ヤマメとカワガラス・・・・すっすごい!

入渓直後にカワガラスの歓迎を受けて、これは!っと思った。

少し釣り上がると、チビヤマメが走った。

気温1℃(管理棟付近)、明らかに昨日とは雰囲気が違う・・・・生き物が動き始めている。

今日は、小さめのプールにもフライをキャストしていく。

早速チビヤマメ? の突っつくような反応があった。

直後に蛾を目撃する。

渓流で見る久々の虫に、春を感じる。

小さめのプールでは喰ってくるって感じの反応ではなく、「なんだ、これ?」というチビヤマメの反応。

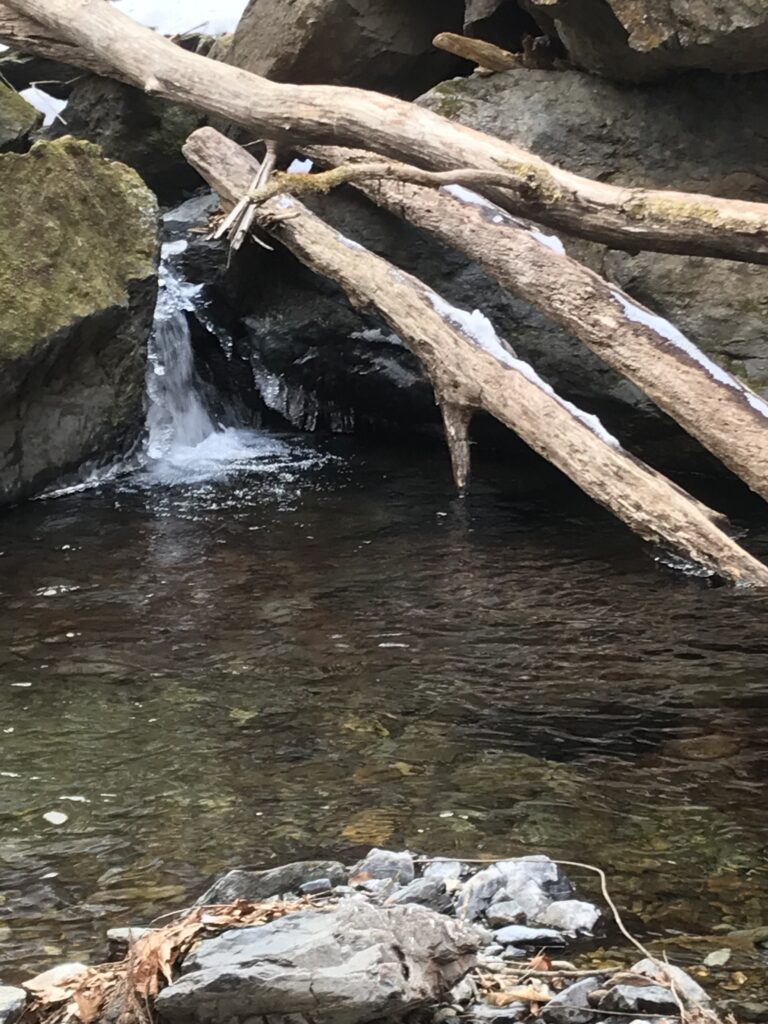

30分ほど釣り上がり、このポイントに到着。

手前の水面には、氷・・・・・。

かなり溶けてきているようだが、その分エッジは鋭い!

氷のある上流側は細かい泡が浮いていることから、流れは氷の下に行っている。

見た感じではスネ水深と思ったが、釣れた後確認したら、十分にヒザ水深はあった。

ポイント下流の氷の下に大きめのヤマメがいたが、定位しているようで手も足も出ない。

その他の場所では、魚影を確認できない。

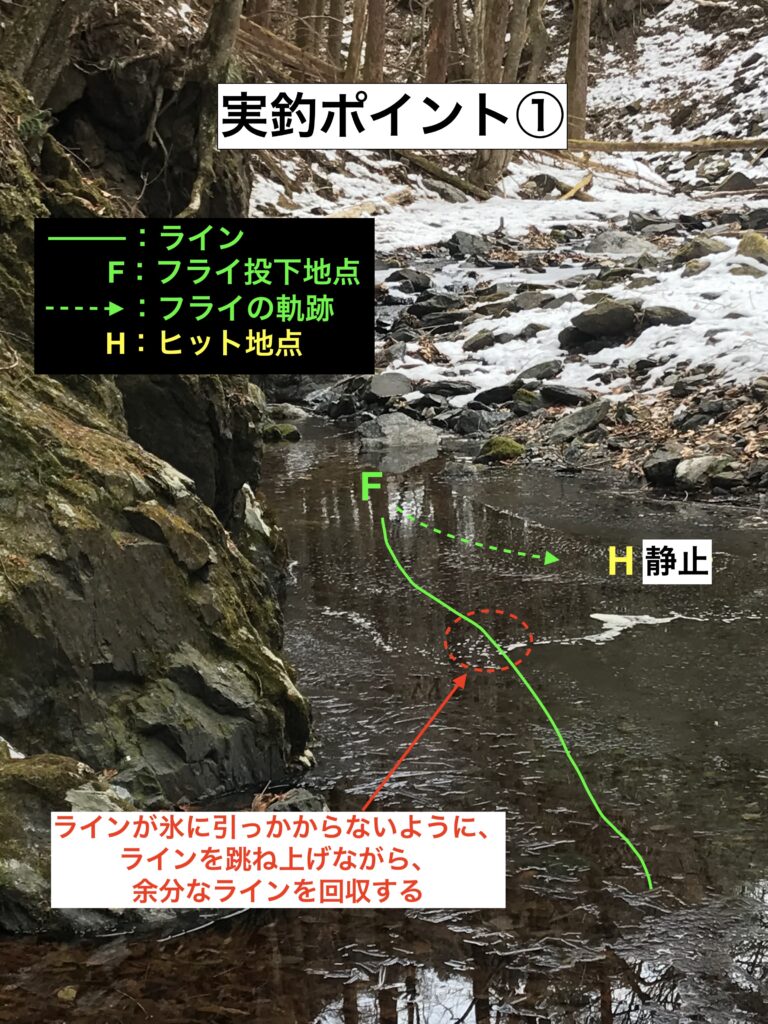

ポイント①

氷の上流にある細かい白泡とクリア水面との境目付近にフライを止めることができれば、反応がありそう。

細かい白泡の部分は止水なので、フライの静止はカンタンだ。

ラインも氷上に置くものの止水なので、氷の鋭いエッジで切れることはないだろう。

フッキング後は、素早く引き抜かないと氷のエッジでラインブレイク・・・・ってのは予想できる。

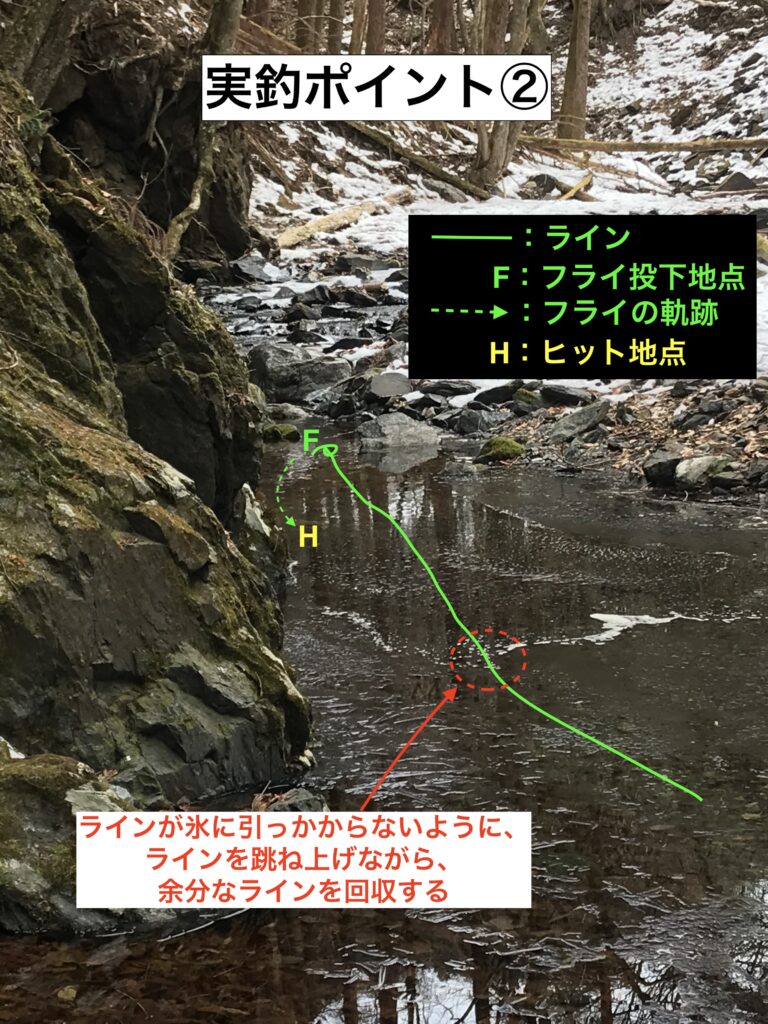

ポイント②

流れが右岸の岸壁に当たっている。

その流れの下に沈み石が点在している。

この沈み石にヤマメがへばりついているだろう。

流芯直下では反応はない。

乱れた水面からフラットな水面に変化したあたりで反応がありそう。

ゆっくりとした流芯を流すが、おそらく上流・・・・乱れた水面からフライを流していかないと反応が得られない。

ここでも手前の氷が気がかりであるが、氷の上流側に止水域があるので、氷にラインが引っかかることはないと予想する。

それよりも、フッキング後素早く引き抜きことが重要だ。

ヒキ味も楽しみたいが、ファイトさせて、ラインブレイク・・・・・これではヤマメにフックが残り、ヤマメへのダメージが大きい。

ここは、ガマンして一気に引き抜く。

実釣ポイント①

フライをFにキャスト。

ゆっくりと流れて、予定通りHで静止。

フライは、14番CDCだ。

14番CDCの主な釣果実績

余分のラインを回収する。

回収はただラインを引っ張って回収するのではなく、14番CDCを動かさない程度にラインを跳ね上げて、できるだけラインが空中にある間に回収する。

こうすると、回収時に水面上のラインが動いて氷のエッジに引っ掛かることが少ない。

これは、真冬の釣行で得られた知識である。

14番CDCが静止して・・・・・1秒・・・・・2秒・・・・・3秒・・・・・消えた!?

波紋なく、水中に引き込まれた。

実釣ポイント②

キャスト位置からポイント②までは、7m?

14番CDCを乱れた水面上のFに落とす。

キャスト位置とFとの距離は、10mだろうか?

キャスト位置を実釣ポイント①のときよりも右側に移動する。

バックスペースがギリギリ確保できた。

フォルキャスト2回、投下地点との距離を合わせてシュート。

予定したFに14番CDCが落ちる。

ゆっくり・・・・でもないが、乱れた水面を14番CDCが流れる。

フラットな水面に到着・・・・あれっ?

一呼吸・・・・ヤマメの頭が上流から14番CDCに覆い被さる。

アワセ!

一気に引き抜いた。

西洋毛ばり人

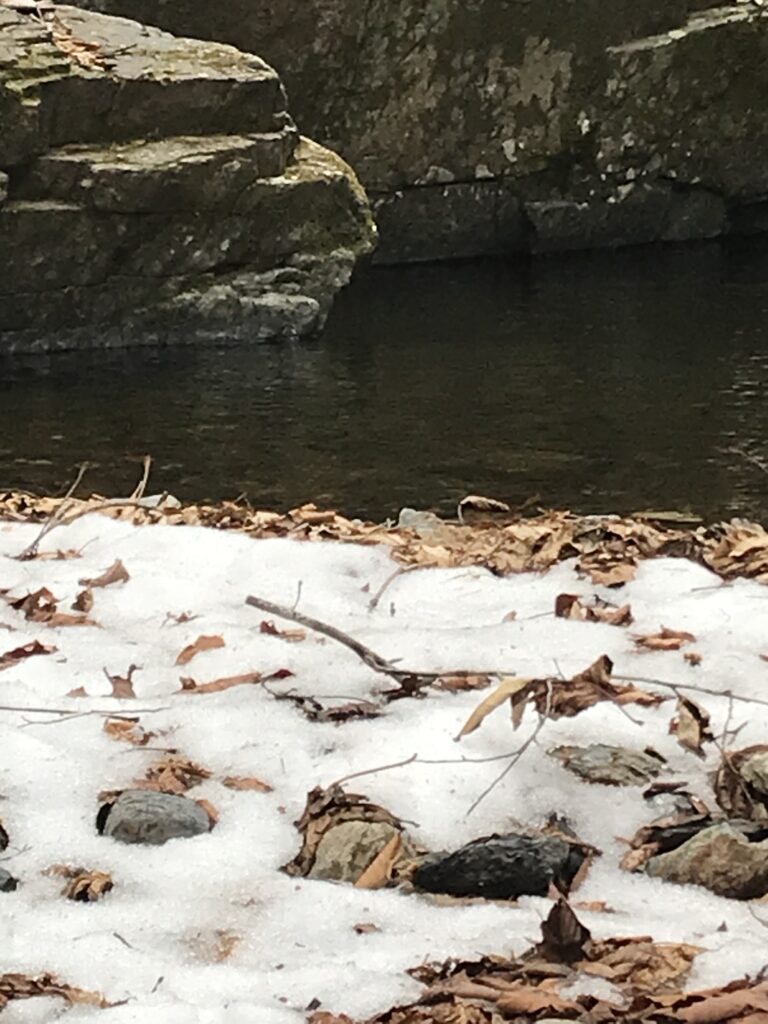

西洋毛ばり人サカナが出たのは、全て写真の中央付近です

写真のどこにサカナが潜んでいたか?

想像してみよう!

今回の釣行では、2匹以上釣れた場所が4箇所。

13匹中、9匹が2匹以上釣れた場所から釣果だ。

やはりヤマメは集団越冬している。

「秋から冬にかけての徐々に水温が低下し、なんとか生き抜ける場所に渓魚達が移動する」っと言った方がいいのかもしれない。

なんとか生き抜ける場所=常に水のある場所。

冬なら凍らない場所であろう。

真冬の某管理釣り場は釣行者も少ないので、ちょっと水面下なども観察させてもらった。

驚いたのは、深くてもたっぷりの白泡の下にはヤマメもイワナもいなかった。

サギなどの外敵から隠れるのは、白泡の下は最も効率的。

当然にヤマメ・イワナが定位していると思っていたが・・・・いない。

理由がわかった。

たっぷりの白泡の下の水温は、0℃を下回っている。

ポイントの中で、最も水温が低かった。

0℃を下回る水温では、さすがのヤマメもイワナも居心地が悪い。

さらに、水深があり、かつ、たっぷりの白泡のある大場所では、まったくヤマメ・イワナがいないこともあった。

これは、どうしたことか?

まず、氷点下の水温の水がどうやって作られるか?

高所から水が落ち、白泡が出る→水が氷点下の外気を多く含む→0℃以下の水温の発生

こんな工程で氷点下の水が作られる。

なぜ凍らないか?

流れがあるからだ。

白泡ができるほどであれば、速い流れがある。

水は流れがあれば、凍りにくい。

上記の工程でできた氷点下の水が水底付近を流れる。

たっぷりの白泡のあるポイントでは、沈み石などがある水底でもヤマメ・イワナは寒くて?冷たくて?逃げ出す。

この推察が正解か否かは、もう少し真冬の釣りをしてみないとわからない。

でも、新しいテーマを発見したことにワクワクだ!

コメント